patience ! çà va venir

Le télescope James-Webb louche encore : il voit dix-huit fois la même étoile !

Posté 23 février 2022 - 15:33

patience ! çà va venir

Le télescope James-Webb louche encore : il voit dix-huit fois la même étoile !

Posté 23 février 2022 - 16:52

patience ! çà va venir

Le télescope James-Webb louche encore : il voit dix-huit fois la même étoile !

Il est sorti avec Marvin O'Connor?

Posté 25 février 2022 - 23:30

fantastique cliché de NGC 2445 , la forme triangulaire de cette galaxie serait due aux

forces gravitationnelles qui déforme sa structure en anneau ![]()

Posté 05 mars 2022 - 09:02

malheureusement , c'est pas faute d'alerter fallait s'y attendre ! les observations

issues de télescopes terrestres seront impactées

heureusement JWST et Hubble ne sont pas concernés

Posté 11 mars 2022 - 13:06

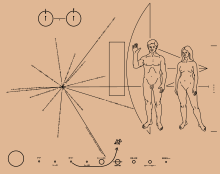

Pionner 10 , il y à 50 ans déjà ! en route vers les étoiles ![]()

Le 3 mars 1972, les Etats-Unis lançaient Pioneer 10, une sonde d’exploration qui allait contribuer à repousser les limites de la connaissance sur le Système solaire externe. Mais pas seulement.

Dès le début de la conquête spatiale, Américains et Soviétiques envoient des sondes spatiales explorer les autres planètes. Mars et Vénus sont les premières visées, car elles sont les plus « faciles » à atteindre. La situation est plus complexe pour les géantes gazeuses (Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune), elles sont plus lointaines. Sachant que vers 1977-78 les planètes géantes seront alignées du même côté du Soleil, une (rare) opportunité s’offre alors pour envoyer des engins (Voyager 1 et 2) les survoler à travers un « Grand tour ». Toutefois, pour le réaliser au mieux, Pioneer 10 part en éclaireur le 3 mars 1972, suivi un an plus tard le 5 avril 1973 par son jumeau Pioneer 11.

Ouvrir la voie à l’exploration du système solaire externe

Dès 1958, les Américains lancent Pioneer, le premier programme d’exploration planétaire en direction de la Lune, mais ils rencontrent de nombreux échecs. Puis, avec les Pioneer 5 à 9, la priorité est l’étude du milieu interplanétaire (vent solaire, rayonnement cosmique, etc.). Proposées en 1964 et officialisées en 1969, les sondes Pioneer 10 et 11 sont dédiées à l’exploration du système solaire externe avec les survols pour la première fois de Jupiter (Pioneer 10, 11) et de Saturne (Pioneer 11), avec le défi supplémentaire de traverser la ceinture d’astéroïdes. Constituée de nombreux corps plus ou moins petits orbitant entre Mars et Jupiter, celle-ci inquiète alors les spécialistes qui se demandent si une sonde spatiale peut la traverser sans encombre ?

Les caractéristiques

Comme pour les sondes précédentes, Pioneer 10 et 11 sont construites par TRW pour le compte de la Nasa. Toutefois, en raison de leur mission, celles-ci ont une structure différente, elles sont notamment dotées d’une grande antenne parabolique de 2,74 m de diamètre à gain élevé (pour favoriser les communications et les transferts de données), et de deux batteries thermoélectriques à radio-isotopes (plutonium 238) fournissant une puissance de 155 watts. Cela allège ainsi les sondes, évite d’avoir des panneaux solaires trop importants (23 m²) et permet aux divers instruments de disposer de suffisamment d’énergie pour une mission au long cours.

D’une masse totale de 276 kg, Pioneer 10 embarque onze instruments scientifiques d’un poids de 29,6 kg : un magnétomètre (fonctionnant jusqu’en novembre 1975), un analyseur de plasma (jusqu’en septembre 1995), un spectromètre à particules chargées, un télescope à rayons cosmiques, un compteur Geiger, un détecteur de rayonnement (électrons, protons, jusqu’en 1993), un détecteur de météorites (arrêté en octobre 1980), un détecteur d’astéroïdes (arrêté en décembre 1973), un photomètre ultraviolet, un photopolarimètre d’imagerie (éteint en 1993), un radiomètre infrarouge (en panne en janvier 1974).

Une bouteille à la mer

Pioneer 10 et 11 emportent également chacune une plaque de 15 cm par 23 cm en aluminium doré, portant un message telle une bouteille à la mer avec l’idée que celle-ci soit un jour récupérée par une civilisation extraterrestre. Les deux Pioneer sont en effet appelés à devenir les premiers engins construits par l’homme à quitter le système solaire après leur mission initiale. Imaginé par l’astronome Carl Sagan en collaboration avec l’astrophysicien Frank Drake et le journaliste Richard Hoagland, ce message, dessiné par Linda Sagan, présente en haut à gauche deux sphères symbolisant une molécule d’hydrogène (élément le plus présent dans l’univers), à droite un homme (avec la main levée en guise de salut pacifique) et une femme nus avec derrière eux le dessin simplifié de la sonde (donnant ainsi une idée de la taille des humains), à gauche la position du Soleil par rapport à quatorze pulsars et, en bas, le système solaire avec Pioneer quittant la Terre.

Le déroulement de la mission

La sonde Pioneer 10 est lancée le 3 mars 1972 par un Atlas-Centaur (depuis Cap Canaveral). L’étage supérieur du lanceur l’accélère à plus de 14 300 m/s pour lui permettre d’être injectée sur une orbite l’amenant directement vers Jupiter. En onze heures, Pioneer 10 dépasse l’orbite lunaire et fonce vers la ceinture d’astéroïdes qu’elle atteint le 15 juillet… et la franchit au grand soulagement des responsables du programme le 15 février 1973.

Le 8 novembre suivant, Pioneer 10 rencontre le choc d’étrave du champ magnétique de Jupiter, puis note à un moment donné une diminution de la vitesse du vent solaire. Alors qu’elle se rapproche de la planète géante qu’elle survole le 4 décembre à environ 130 000 km à la vitesse de 126 000 km/h, la sonde observe notamment la célèbre tache rouge, mais aussi les lunes galiléennes dont Io. Le survol rapproché de Jupiter permet ensuite à la sonde de profiter de l’assistance gravitationnelle pour accroître sa vitesse, et rejoindre une nouvelle trajectoire qui lui fera un jour quitter le système solaire.

En attendant, la mission de Pioneer continue et consiste désormais à étudier les particules du vent solaire et du rayonnement cosmique, à rechercher éventuellement les limites de l’héliopause – la frontière qui délimite l’influence du Soleil. Le 13 juin 1983, la sonde dépasse l’orbite de Neptune. Enfin, le 31 mars 1997, principalement pour des raisons budgétaires, la Nasa met un terme à la mission (trois instruments fonctionnaient encore). Grâce au réseau du Deep Space Network de la Nasa, des contacts ont été partiellement maintenus avec Pioneer 10 jusqu’en janvier 2003.

De nombreuses premières

Premier engin à franchir la ceinture d’astéroïdes, à pénétrer dans le système solaire externe, à survoler et à observer de près Jupiter et certaines de ses lunes, à obtenir des données sur l’environnement de la géante gazeuse, ses températures atmosphériques, sa fameuse tache rouge, son champ magnétique, etc., Pioneer 10 a également détecté de l’hélium dans le milieu interplanétaire du système solaire, des ions de sodium et d’aluminium dans le vent solaire, etc.

Inlassablement, Pioneer 10 poursuit son long voyage en direction de l’étoile Aldébaran qu’elle atteindra d’ici… deux millions d’années.

Quelques références

Posté 17 mars 2022 - 19:06

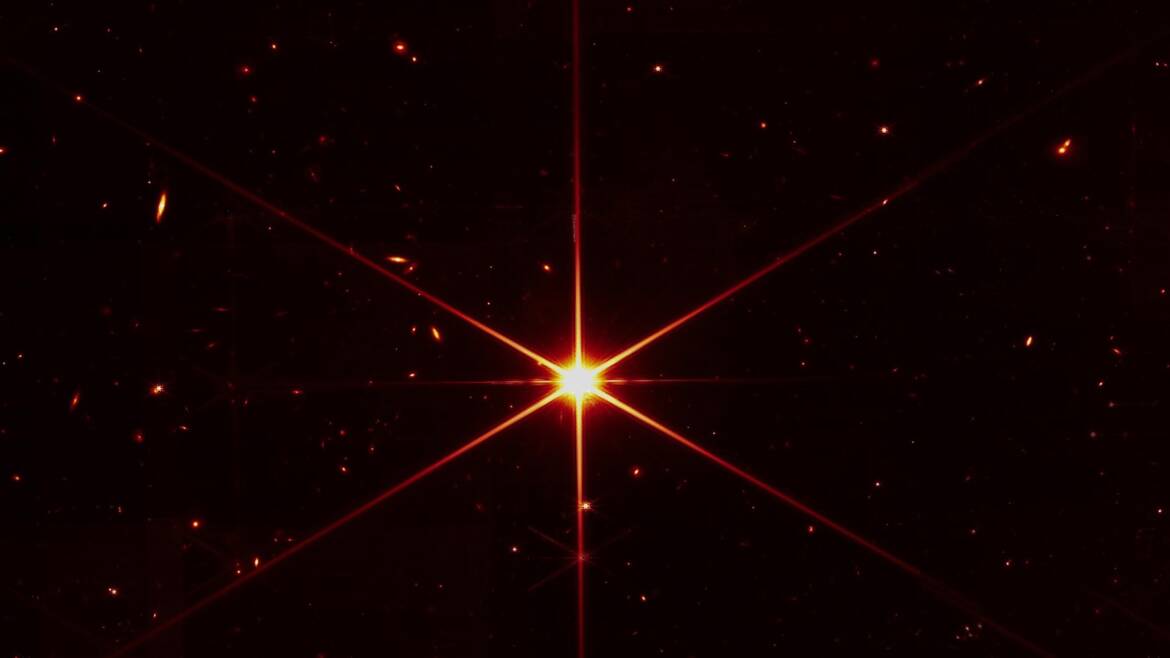

image spectaculaire , la toute première réalisée par JWST ![]()

une image tellement nette que plusieurs galaxies apparaissent

en arrière plan

c'est une réussite si l'on considère qu'il s'agit d'une image test

l'étoile référence en premier plan est quand même distante de 79 A.L.

Posté 17 mars 2022 - 21:35

image spectaculaire , la toute première réalisée par JWST

une image tellement nette que plusieurs galaxies apparaissent

en arrière plan

c'est une réussite si l'on considère qu'il s'agit d'une image test

l'étoile référence en premier plan est quand même distante de 79 A.L.

Avec ce truc la on va pouvoir regarder par la serrure de chez Dieu le pére ![]()

Posté 17 mars 2022 - 21:44

Avec ce truc la on va pouvoir regarder par la serrure de chez Dieu le pére

Posté 17 mars 2022 - 21:59

On va finir par trouver le Paradis, voir que c'est Castres, et qu'Urdapilleta est Dieu

![]()

Posté 17 mars 2022 - 22:29

image spectaculaire , la toute première réalisée par JWST

une image tellement nette que plusieurs galaxies apparaissent

en arrière plan

c'est une réussite si l'on considère qu'il s'agit d'une image test

l'étoile référence en premier plan est quand même distante de 79 A.L.

Sait-on si un nom a été attribué à cette étoile ?

Posté 17 mars 2022 - 23:10

Sait-on si un nom a été attribué à cette étoile ?

HD 84406 https://en.wikipedia.org/wiki/HD_84406

Meme si a priori le nom "interne" pour JWT etait un poil plus complexe: "2MASS J17554042+6551277" (https://en.wikipedia...7554042+6551277)

Apres il me semble que cette etoile etait deja connue, elle a simplement ete choisi comme la premiere "observation" de JWT.

Posté 17 mars 2022 - 23:16

HD 84406 https://en.wikipedia.org/wiki/HD_84406

Meme si a priori le nom "interne" pour JWT etait un poil plus complexe: "2MASS J17554042+6551277" (https://en.wikipedia...7554042+6551277)

Apres il me semble que cette etoile etait deja connue, elle a simplement ete choisi comme la premiere "observation" de JWT.

bien sur , elle est déjà répertoriée dans la base de donnée de la NASA ( entre-autre )

Posté 18 mars 2022 - 08:18

HD 84406 https://en.wikipedia.org/wiki/HD_84406

Meme si a priori le nom "interne" pour JWT etait un poil plus complexe: "2MASS EFFECTJ17554042+6551277" (https://en.wikipedia...7554042+6551277)

Apres il me semble que cette etoile etait deja connue, elle a simplement ete choisi comme la premiere "observation" de JWT.

Posté 18 mars 2022 - 10:04

erreur

0 members, 2 guests, 0 anonymous users